Les idées fausses sur le désert sont légion. Dans l’esprit de beaucoup, il ne rime qu’avec uniformité, néant, mirage, monotonie, … Et pourtant, le désert est vie, le désert est vibration, le désert est mouvement, la couleur en étant le principal agent.

Au gré de mes voyages, j’ai découvert les nomades du sel et les processions chamelières qui perdurent encore de la Mauritanie jusqu’en Ethiopie, en passant par le Niger et le Tchad, j’ai exploré les villages des bouts du bout du monde, dans ces déserts si arides que la vie reste suspendue à un fil, je me suis nourri de ces émotions, je me suis nourri de ma photographie au voyage des extrêmes.

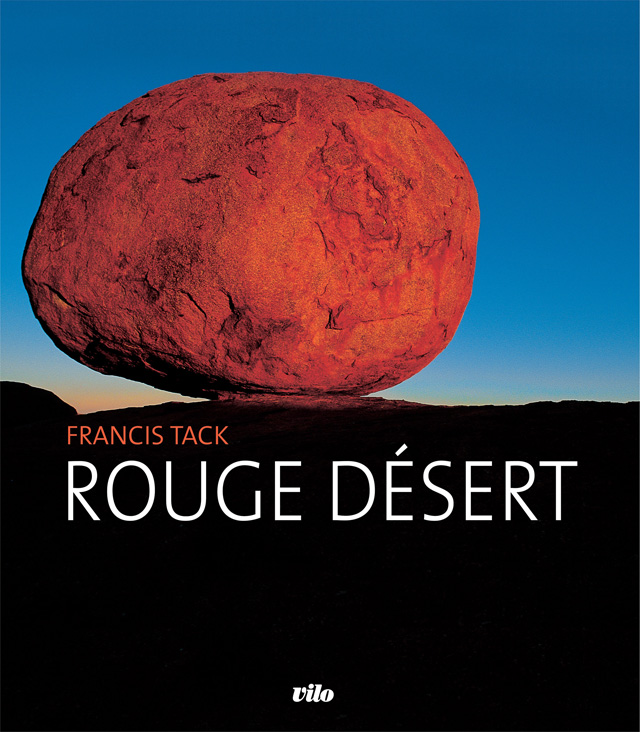

Des peintures rupestres créées par les ‘Gens de l’aube’ aux grès multicolores des temples de Pétra ; des étoffes de couleurs vives drapant les princesses maures aux turbans écarlates fièrement portés par les nomades du Rajasthan ; des sables ocres du Namib aux paysages ruiniformes des massifs sahariens ; des monolithes australiens aux canyons incandescents de l’Ouest américain, le désert s’offre à nous en une riche palette où, sublime, règne le rouge.

Le livre ROUGE DESERT fut publié aux éditions VILO en Français ; 160 pages / 29×32 cm

Edition VILO. Aout 2005

ISBN 2-7191-0781-6